Il covid, fermo restando il cordoglio per i morti (tra i quali magari, in quanto vecchio, sarò io stesso), salverà un numero di vite infinitamente maggiore di quelle che purtroppo spegnerà, ed avrà immensi effetti positivi per l’umanità.

Sta salvando ad esempio la gran maggioranza delle 3.700 persone al giorno prevalentemente giovani che muoiono da decenni nel mondo per incidenti stradali nonché delle ben 140.000 che, sempre ogni giorno e sempre per incidenti stradali, subiscono danni fisici, chissà quante migliaia dei quali permanenti a vari livelli di gravità.

Numero di morti e feriti in meno per incidenti stradali a sua volta modestissimo rispetto al numero dei morti in meno per gli infiniti motivi legati all’inquinamento, dalle patologie respiratorie alle moltissime altre causate dell’alterazione dei cibi e di ogni altra cosa frutto dello sversamento nelle acque, nella terra e nell’aria dei veleni delle ora spente industrie per la produzione dei beni atrocemente dannosi in quanto inutili.

Quanto poi all’economia, faccio osservare che – non solo quella che si sta piangendo è quell’economia consumistica che ha rovinato l’umanità e sta ora per causarne l’estinzione – ma inoltre per risolvere ogni problema basta abolire il signoraggio e finanziare sia lo spegnimento del consumismo che la partenza di una nuova, meravigliosa economia di tipo umanistico.

Sicché, se la società il signoraggio vuole invece tenerselo perché capisce che abolirlo innescherebbe un tipo di cambiamento che la costringerebbe a guarire dalle sue troppo radicate devianze, le si può solo amaramente ricordare che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena.

Devianze così radicate che per ora il covid non è riuscito minimamente a cambiare l’obbrobriosa cultura vigente, che potrà essere cambiata solo dalla comunque già in corso catastrofe climatica.

Anche se, come ho già scritto, quest’estrema enfatizzazione del covid da parte di un occidente che ha sempre sacrificato senza battere ciglio interi popoli, intere fasce sociali, l’intero ‘non occidente’, alla sua economia, è a mio avviso il segno che nelle profondità della psiche collettiva è stata decretata la condanna del sistema, perché per un verso o l’altro non conviene più a nessuno.

I BENEFICI DEL COVID-19 di Alfonso Luigi Marra

INTERVISTA IN RAI SULL’ESPERANTO

Giuseppe Campolo: COPYRIGHT ALLA REGINA

«Mi domando da che cosa, da che meccanismo mentale, da quale interesse, coscientemente attivo o coerente e nascosto, proviene l’ammirazione per la cultura tibetana. Che interesse o quale romantica debolezza spinge a idealizzare la figura del Lama in esilio, a cui si riservano onori in tutto l’occidente cristiano, benché egli affermi e sia accreditato come il Budda vivente. Le alte sfere ecclesiali, giusto per la loro competenza teologica, non avranno certo sottovalutato l’incompatibilità delle due religioni, malgrado l’abitudine ai cristianesimi: il cattolicesimo, e poi il luteranesimo, il calvinismo, l’anglicanesimo, il valdismo, il pentecostalismo, e tutte le altre chiese ortodosse e copte e ogni altro rivolo, i cristianesimi, dunque, sono tutti – e intendo dire: ognuno è – l’unica vera fede. Non basta? Perché tanta benevolenza per un credo così lontano ed esclusivo ed estremamente dogmatico? Lo si invidia proprio per queste caratteristiche di monopolio delle menti e delle coscienze, possesso così desiderato e mai veramente raggiunto, benché perseguito con ogni mezzo, in occidente?» Poi aggiunse, ammiccando e mostrando i palmi delle mani: «È così». Che è il suo modo di benedire urbi et orbi.

«Mi domando da che cosa, da che meccanismo mentale, da quale interesse, coscientemente attivo o coerente e nascosto, proviene l’ammirazione per la cultura tibetana. Che interesse o quale romantica debolezza spinge a idealizzare la figura del Lama in esilio, a cui si riservano onori in tutto l’occidente cristiano, benché egli affermi e sia accreditato come il Budda vivente. Le alte sfere ecclesiali, giusto per la loro competenza teologica, non avranno certo sottovalutato l’incompatibilità delle due religioni, malgrado l’abitudine ai cristianesimi: il cattolicesimo, e poi il luteranesimo, il calvinismo, l’anglicanesimo, il valdismo, il pentecostalismo, e tutte le altre chiese ortodosse e copte e ogni altro rivolo, i cristianesimi, dunque, sono tutti – e intendo dire: ognuno è – l’unica vera fede. Non basta? Perché tanta benevolenza per un credo così lontano ed esclusivo ed estremamente dogmatico? Lo si invidia proprio per queste caratteristiche di monopolio delle menti e delle coscienze, possesso così desiderato e mai veramente raggiunto, benché perseguito con ogni mezzo, in occidente?» Poi aggiunse, ammiccando e mostrando i palmi delle mani: «È così». Che è il suo modo di benedire urbi et orbi.

Così mi parlava, qualche sera prima di entrare in sala operatoria, il barone D. di C., mio unico amico nobile rimastomi, giacché l’altro, di M., è così altezzoso che bisbiglia di sé, come per un segreto misterico, la parola noooble; e disdegna discutere, suggerendomi il ritiro con penna e carta, a riva, in aspettativa dei miei romanzi. Inoltre, il Principe è morto, scombinando tutto. Le serate di dispute storiche con i Dodici sono ormai finite da tempo. Il dibattito più acceso correva fra il principe e il prof. L. del liceo classico, insegnante di storia e ricercatore eminente. Con chi, quest’ultimo, avrebbe potuto dibattere ancora con tale gusto? Io mi limitavo, quasi esclusivamente, ad ascoltare; gli altri, pur cultori di storia, non avevano la verve di loro due, tranne il barone di cui ora ti parlo, che però non trovava ormai che valesse la pena far quaranta chilometri per incontri che avevano perduto l’anima ispiratrice e anche la splendida sede in cui si tenevano, per non parlare dei beveraggi. Una volta, il barone, parlando di lui, mi disse: «Chissà che fine avrà fatto il suo Archivio di Stato? Che peccato che tu non l’abbia visto! Forse gli eredi lo stanno vendendo a pezzi. Tutti gli eredi di Casate stanno alienando le tenute, per farne speculazioni edilizie, e trasformando i palazzi in alberghi, andando a vivere in appartamenti di città, mimetizzandosi. È il loro contributo alla moda repubblicana. È così».

«Con il Principe abbiamo perduto un vero uomo di spirito, che avrebbe dato un sapore di divertimento anche al nostro immaginare,» mi disse, ancora convalescente, quando già facevamo ipotesi di complotto, tra le risatine e il serio cogitare. Anche senza il Principe ci stavamo divertendo, noi due, palleggiando l’impossibile, storicamente e umanamente parlando. Ma era quasi l’ora di pranzo, e la moglie si presentò alla soglia con grazioso sorriso e occhi fulminanti. Non so che sospetto avesse su di me; sicuramente non vedeva di buon occhio che suo marito mi frequentasse. Mi tranquillizzai pensando che, semplicemente, ella non desiderava che venisse distolto dalla famiglia, perché fuori di essa non c’è nulla di buono.

Credevo ormai finito quel gioco, ed ero già dedito a quelli più consueti, quando un pomeriggio lui mi mandò un messaggio su WhatsApp: “Sono un po’ libero, ti vengo a trovare?”. E ricominciammo la partita, se così posso dire.

«Sei sicuro,» esordì, «di voler sprecare una così bella idea di romanzo? Altro che Dan Brown!». Egli pensa sempre che scriverò un best seller, prima o poi. Ma io so che non basta scriverlo. L’ho già scritto! Perciò risposi: «E non è altrettanto affascinante, anzi di più, applicare la fantasia nella realtà e vedere come la gente improvvisa personaggi sul nostro canovaccio?»

«Vorrai dire: il tuo!»

«Voglio dire: il nostro, ora.» La brillante intelligenza, duttile e accogliente, è accompagnata in lui da una stupefacente modestia. Non è esattamente modestia, la direi piuttosto innocenza: egli non sa, non lo sa affatto, di quali capacità sia dotato. Non ha idea della sua capacità intuitiva, per esempio. Io amo il suo bell’argomentare.

«Un bel problema scegliere il palazzo!» dice, molto perplesso, con sorridente mimica che chiede venia.

«Un’oasi, tende beduine e palme circondate dal deserto?» propongo incerto.

«O un posto sconosciuto sul mare. Oppure uno già di per sé sicuro: Cremlino? Palazzo dell’ONU? Ma no, Nazioni di prima e seconda categoria, no! UNESCO? Oppure: Vaticano!» Praticamente pensava ad alta voce.

«Potremmo proporlo all’Ecumenico, no? Un Conclave Massimo. Gli piacerebbe: passerebbe alla Storia con qualcosa di meglio che la Santa Inquisizione.» Pare che io ce l’abbia sempre con la Santa Inquisizione, divento monotono e mi dà una brutta aria livida, che a lui non piace affatto, ché è perdoniero. Credevo di esserlo pure io, ma la gente non si ricorda niente! Poi gli domando accomodante: «Ti riceverebbe facilmente, in privato?».

«Complicato, ma ho una cugina che vanta una parentela diretta con Santa Maria Cristina di Savoia, e anche lei è molto ecumenica; potrei provarci. Ma il Vaticano è la sede adatta? Ricordati di quel vescovo Emmanuel Milingo, qull’antipapa senza il coraggio di esserlo, che aveva osato sposarsi e ordinato sacerdoti e vescovi, che poi capitolò miseramente e fu fatto sparire.»

«Dici che il nostro conclave lì sarebbe sicuro, ma si potrebbe sostenere in seguito che non sia mai avvenuto per sparizione di massa?» Ridiamo.

Aggiunge: «Guarda che scherzavo: Milingo vive tuttora in Corea, a quanto ne so. Avrà rinunciato al voler cambiare la Chiesa, ecco tutto. A parte che la nostra fumata bianca avrebbe troppo sapore di intrighi. Sconsiglio il Vaticano!» Avrà avuto ragione, ma io ero scontento.

«Peccato,» dico. «Dopotutto è un posto in cui gli alloggi non mancano, non manca la segretezza e nemmeno l’ampia navata per accogliere i circa mille e seicento capoccia.» Sparo una cifra, fra noi siamo abituati a spararle.

«Quello che mi piace, in quest’idea, è che la sua follia è pari alla fattibilità. Basta convincere una sola persona, e tutto il modo cambia. Mai vista una cosa del genere… È facile a parole, però.» È stata l’ultima frase che disse. E ci lasciammo desolati.

Non gli telefono mai. Temo la presenza della moglie, alta, dritta, bella e diffidente. Mando timidi messaggi: “E la regina?”.

Della regina parlammo su una panchina di piazza duomo, gelato in mano, come altri parlano del più e del meno.

«La monarchia, in Inghilterra, non cade perché, con tanta democrazia concessa, i sudditi non si potrebbero adattare alla tirannia della repubblica, esercitata sui loro privilegi. Parlo anche del privilegio di gridare l’eroico motto: Dio salvi la Regina! Da lì viene tutta la loro spocchia, non lo sottovalutare: è enfatico, entusiasmante, orecchiabile. La musica fa miracoli. In battaglia campale si andava con la musica, per restare morti in diecimila.» Ma la distaccata soavità con cui lo dice creder non la puote chi non la vede.

«Se ti riceve, però, dico anch’io: Viva la Regina!»

«Ci deve ricevere tutti e due. Io, da solo, non glielo vado a proporre. Gli parlerai tu.»

«Sì, col mio inglese! Io parlo appena l’italiano.»

«Non preoccuparti, tu parla, a tradurre ci penso io.»

Somigliavamo a quelli che fantasticano, per sognare un po’, di come rapinare la zecca di Stato. Tanto ci pensano, che alla fine, parendogli quasi un gioco, si ritrovano in pigiama a strisce nella casa circondariale.

Così noi, d’estate, a scrutini chiusi, col consenso della regina e biglietti di prima classe pagati da lei, prendemmo un volo da Fontanarossa per London City Airport.

Come a un barone di Sicilia cedessero i portoni di Buchingham Palace e si piegassero tutte le ben pettinate teste al suo passaggio è legge che stupisce; ma sbalordisce che la regina, florida di anni, assisa nel suo studio privato, si alzasse e, dopo uno sguardo felino a me, venisse incontro tutta lieta, ma verso il suo amico che abbracciò e baciò come si fa tra mortali.

Sedettero vicino, io all’apice del triangolo isoscele formato dai loro sguardi.

«Maestà,» mi toccò cominciare, «Ella, come me, si rende conto che mai spontaneamente le Nazioni smetterebbero la fabbricazione delle armi, né mai scioglierebbero gli eserciti, per governare in armonia il pianeta. Tuttavia sappiamo che, rispetto a qualsiasi conquistatore bellicoso, Magno che sia stato, maggior gloria si attribuisce a Federico II di Svevia, ammansatore degli astore e stupor mundi, il più pacifico dei re, imperatore che in Sicilia regnò nel Tredicesimo secolo e fu scomunicato perché, invece di compiere lo sterminio dei mussulmani, negoziò e ottenne la restituzione pacifica della Terra Santa. La sua sposa, su cui fu riflessa magnificenza, era pur d’Inghilterra la Isabella, benché Plantageneta».

Il mio amico traduceva ogni mia frase, ma non credo affatto che lo facesse alla lettera. Egli ben conosceva le buone maniere. E per quel poco che intendo d’inglese, specie nell’amalgama di London-City, non mi parve che menzionasse l’astore, rapace che dà orgoglioso nome agli Asburgo.

«L’aviazione inglese ha raso al suolo Messina, la città più bombardata d’Italia nella seconda guerra mondiale. In braccio a mia madre, io c’ero. Si deplora sempre la ferocia soldatesca contro la popolazione civile, ma gli eserciti sono anch’essi popolazione civile: coartata. E il delitto maggiore non è quello di esporla a morte, quanto di obbligarla ad assassinare e distruggere, violando sia il diritto alla vita che alla proprietà. Non vengo, però, a far protesta, ma ad offrirne, da nessuno comandato se non dallo spirito di Federico e di tutta la cultura che ne discende, il nostro olocausto per la Pace, che dico Universale, al Regnante che ciò bene intende.»

Ella aveva lo stesso sorriso del mio amico o il mio amico il suo, incoraggiante e curioso: le radici antiche sanno come far sbilanciare e poi far vacillare gli arditi che fanno un passo o alzano lo sguardo.

«Sacra Maestà,» continuai, «la strategia degli interessi non può essere convertita, né i perversi intrecci sciolti con la persuasione: occorre un imperio, o Madonna Elisabetta. E un vero ordine si dà de visu». Non compresi perché, a questo punto, si fecero entrambi seri e drizzarono più ancora la schiena. Ma credetti ugualmente di avere l’asso nella manica.

«C’è forse un Capo di Stato, per repubblicano o comunista che sia, il quale non troverebbe gratificante per sé essere invitato alla Vostra Residenza? Invitateli tutti, Signora nostra, nessuno escluso, grandi e piccoli, a un colloquio privato e segreto. Ma fate in modo che ognuno pensi di essere il solo, l’esclusivamente scelto. Avrà un bel da fare la Sua Cancelleria.»

Il barone D, interloqui, per la prima volta di suo: «Il primo ministro Boris Johnson ha fatto introdurre nelle scuole di Londra il latino, inizio eccellente (riporto le sue parole) per comprendere la struttura della lingua. Che la sua conoscenza non sia limitata soltanto a chi ha avuto il privilegio di un’educazione privata». Pareva che l’amico mio, con questa uscita, avesse dato una dimostrazione inconfutabile di qualche teorema; e io non avevo abbastanza intelligenza per capirne prontamente il senso e soprattutto il nesso con quanto si stava dicendo. Risposi affrettatamente, sconsideratamente o fortunosamente, non so, certamente spiazzato. Seppi dir questo: «Ora l’Italia è messa in un bel pasticcio! Ha mandato in esilio il latino, da decenni; introdurlo di nuovo ora, sarebbe una dichiarazione di imbecillità. Per apparire più avanti, non ha altra via decorosa che adottare l’Esperanto! Ecco, Regina, vengo qui appunto nel segno dell’universalità di questa lingua, oltre che della serena Cultura.» Mi parve veder tornare un accenno di sorriso. Purtuttavia rimasi scettico sulla felice scelta della mia frase.

Avevo bisogno di prendere fiato, anzi, di scappare. Ma, come se avesse capito, la regina fece servire il tè. Di quella sala-studio non vedevo nulla, né mobili né pareti, benché ora tutto mi sia presente alla mente. Mi ipnotizzava la tazza di tè. Ti farò ridere: mi è parso di bere brodo di pollo, anche il profumo era quello. È per dirti quanto ero stranito.

Il barone mi tradusse la breve frase e ordine perentorio della regina, che purtroppo avevo già capito: «Dite dunque quello che dovrei fare, secondo voi!». E divennero, entrambi, statue di marmo.

«Sequestrarli tutti, Maestà! Capi di Stato e Capi di Stato Maggiore. Per il bene dei loro popoli e per la Vostra Gloria. Stupor mundi, Voi stessa. Trattateli come i bambini discoli che sono, teneteli senza cena, fate loro servire solo acqua di pozzo. E al terzo giorno, lauto pranzo; e poi riceveteli, assisa nella Vostra Sala da Ballo di Stato, alle cui pareti, uno accanto all’altro, ci saranno, disarmati, Vostri ufficiali delle tre armi, quanti ne avete. Tre file di essi, dietro a Voi. E, nella camera retrostante, un corpo speciale ben armato.» Mi alzai, forse per prendere fiato o per non esplodere. Proseguii con una voce profonda e calma quale non avevo mai osato liberare in vita mia, che mi sorprese ma stranamente mi diede una forza sovrana. «O muore la vecchia Terra, a cominciare dall’esecuzione di tutti i maggiorenti chiamati e riuniti a Palazzo, muore a causa di un conflitto veramente mondiale, in cui Londra, per prima, sarà bombardata, da ogni direzione, come Messina ma da bombe atomiche; o nascerà la Nuova Terra e il Nuovo Cielo: un Trattato Globale, per cui popoli, lingue e culture saranno rispettate e tenute per sacre in tutti i secoli a venire.»

Da dieci anni, ormai, sono ridotto in clausura, in un appartamento con sontuoso letto matrimoniale in camera, studio e salotto, mobili la cui personalità prepotente mi schiaccia, quadri fiamminghi alle pareti, un bagno con idromassaggio per quattro persone. Ironia che sono sempre solo, tranne una visita segreta, rada e irregolare, negli ultimi sei anni, mio unico conforto, non so se per generosità del destino o della regina; se chiedo notizie, si allontana e non torna per molto tempo. Libri quanti ne voglio e in italiano, ma niente giornali, televisione o radio: il futuro, per me, si è fermato al giorno della regina. Mi chiudono dall’esterno, non ci sono chiavi alle porte. Il rancio è squisito, vario e inglese, in vasellame di preziosa porcellana. Sono servito da mute giubbe rosse che nemmeno mi guardano. Entrano ed escono, bussando ma non attendendo che risponda. Metto una grossa sedia dietro la porta, quando sono in bagno. Sembra che io sia affidato all’Arcivescovo di Canterbury. Una volta era il braccio secolare a occuparsi di questi affari, ma ora, almeno in Inghilterra, è viceversa. Non ne capisco nemmeno uno, dei simboli nelle piastrelle del pavimento.

Non posso rivelare, caro Sam, a chi sono in procinto di affidare questo scritto, che spero divulgherai, facendomi così in qualche modo evadere. Voi, sperati lettori, ve ne stupireste, se ne rivelassi nome e rango, la regina no: i monarchi non fanno una piega, ma prendono brutti provvedimenti. A meno che, quest’opportunità di comunicare, non sia l’inganno consueto, in beffardo regalo, ai prigionieri.

Dov’è il mio amico? Ai baroni, in una monarchia, è riservata sorte migliore? Vedo il sospettoso occhio di sua moglie, preveggente, che mi maledice.

È stato tutto inutile, l’idea eretica?

Che male avrei fatto alla regina?

La regina vive ancora?

Che ne è del mondo?

Giuseppe Campolo: L’ERBETTA

![]() Agricoltore mancato, nei tre vasi sul balcone che ho seminato a radicchio pomodoro e sedano, i primi esseri viventi visibilmente nati sono erbette dicotiledoni di qualche millimetro, che io, prima incerto e poi risoluto, strappo via, contemplandone le diafane radici zigzagate a mo’ di fulmini, selvatiche creature avversate dall’uomo e di cui pochi conoscono il nome, le più tenaci, quelle che spuntano nelle fessure del cemento, quelle che immagino resisteranno a tutto e saranno presenti dopo la scomparsa nostra e delle forme di vita che abbiamo asservito.

Agricoltore mancato, nei tre vasi sul balcone che ho seminato a radicchio pomodoro e sedano, i primi esseri viventi visibilmente nati sono erbette dicotiledoni di qualche millimetro, che io, prima incerto e poi risoluto, strappo via, contemplandone le diafane radici zigzagate a mo’ di fulmini, selvatiche creature avversate dall’uomo e di cui pochi conoscono il nome, le più tenaci, quelle che spuntano nelle fessure del cemento, quelle che immagino resisteranno a tutto e saranno presenti dopo la scomparsa nostra e delle forme di vita che abbiamo asservito.

Su, in terrazza, in quel che non oso chiamare giardino pensile, lavoro un po’ intorno all’uva, i carciofi, gli asparagi bislingua, il gelso nero, e contemplo i tappeti di fragole di bosco. Ed ecco che scorgo due ciuffetti monocotiledone che si sono sviluppati a tradimento. Strapparli però è maggior delitto che un aborto: sono esseri pienamente formati, protesi nell’aria alla luce con personalità orgogliosa, anch’essi sicuri, nel loro coraggioso verde, di un proprio diritto a vivere. Ma i vasi sono miei! Il diritto di proprietà sancisce la potestà sulla vita e la morte? Sono dei ladri a spese delle mie fragole? O pur essi son miei? E dunque sacri e, benché non commestibili, bellezze adottate, figliolanza mia, preziosità capricciosa del mio giardino! I diritti impliciti nel concetto di proprietà mi pare diano luogo anche a quell’argomentazione che ho sentito: giusta l’inviolabilità della vita, il divieto di caccia è conseguenziale, salvo che nella propria tenuta e tranne che per gli esemplari che alleviamo e che quindi possiamo macellare a piacimento.

Qual è il volto della civiltà, dal quale facciamo dipendere ciò che è lecito?

Non proprio un giardino, il mio, e per niente paragonabile a quello dell’amica, con villa che è quasi una signoria, a mille chilometri più a nord, non in vasi ma di terra nella terra, rigoglioso di alberi e fiori di ogni specie e foggia e dai colori bellissimi, che a uno a uno mi giungono la mattina su WhatsApp con la didascalia che può permettersi soltanto la sicurezza di una magnate: “Buongiornissimo!ˮ “Buongiorno!ˮ rispondo per lo più, con un po’ di disgusto verso me stesso, raramente trovando espressioni che soddisfino il senso estetico. Ma divago!

Questa pagina, quest’inizio di pagina e quanto seguirà, e anzi tutto quanto ho scritto nei miei anni, credo sia divagazione. Forse tutta la letteratura è una mastodontica, narcisistica, complicata e contorta divagazione, insomma: una pregiata impostura che caratterizza la nostra speciale disperazione. Un tormentato distrarsi dall’incubo che nulla di nulla comprendiamo.

Per cominciare, possiamo sapere perché ogni cosa è preziosa e al contempo precaria, sulla terra? La terra stessa e ogni stella e ammasso sono tanto importanti che hanno l’obbligo di esistere, ma poi devono sparire, come se a qualcuno desse a noia vederli ancora. O come se non ci fosse abbastanza spazio e abbastanza estensione temporale per contenere tutto, come se l’infinito non fosse sufficientemente infinito e ne risultasse la necessità dell’avvicendamento. E il senso è, dunque, far apparire a turno ciò che aspetta in sale d’attesa trans-cosmiche? Oppure la concessa grazia di esistere per un moccolo è la condizione necessaria per dar luogo all’avventura dell’evoluzione: suspence di uno spettacolo per immortali o esseri di modalità altre, per noi inimmaginabili, esseri di altre dimensioni? O in che esperimento siamo?

Ma questo mio larvato e insensato ragionamento vedo sconfinare nella fantascienza o nel campo della teosofia, le cui ipotesi alla fine hanno perduto ogni dinamicità e sono cristallizzate anch’esse in una dottrina, e dunque una teologia, la quale sempre, non riuscendo a superare le aporie, ha bisogno di ricorrere a una qualche Vergine Maria.

Questo sconfinato abuso strumentale della vita individuale, questo potere capitale diffuso, e la facoltà di trarre in schiavitù, sono spinte agli estremi nei corpi degli organismi superiori. Noi pensiamo alle nostre cellule come a parti di noi; esse sono noi stessi, non abbiamo nessun debito verso di loro, esse sono incoscienti e nulla sono per se stesse. Ma i biologi sanno, anche se poco ci fanno caso, non ci si può far caso, non si deve, ma sanno che esse sono, ognuna, ben complesse e distinte creature molto sensibili. Stipate nei loro lager di un muscolo, dentro a un osso nel suo midollo, mulinando senza sosta nel sangue, addette alle latrine del fegato e dei reni o incatenate nella mortificante fogna dell’intestino, sono ergastolani senza speranza. Sanno i biologi, sanno del meccanismo raffinato delle giornaliere condanne a morte a scopo di efficienza funzionale; sanno degli ordini di suicidarsi impartiti con stupefacente scienza a specifiche cellule: la tirannia nel nostro corpo è assoluta! Vivono e muoiono per il loro re e, alla fine, assieme a lui, in ecatombe. Simile spietata signoria esercita la Specie su di noi. E di essa siamo figli. Siamo questo struggimento.

IL RESPIRO DI BRAMA di Giuseppe Campolo

dea Armonia

A persone di alta cultura, a cui basta un accenno per farsi un quadro largo e produrre una riflessione critica, continuo a porgere, in chiave profana, una lettura disincantata dell’apparente mondo naturale e umano. Non intendo intaccare nessuna fede o destituire di realtà la trascendenza, peraltro degnissime dimensioni di prospettiva terrestre.

Non sarà certo sfuggito ad Einstein che la Relatività non può risparmiare nulla, neanche il pensiero, nel bacino finito di cosmo, il quale non può permettersi un qualunque valore che non sia circoscritto. E come, inserita in tal contesto, può aver luogo una Teoria del Tutto? Una sorta di Verità Ultima del nuovo Medioevo!

La Verità, mitizzata strumentalmente come Assoluto conosciuto e detenuto in esclusiva, esige violenza per l’interesse d’imporla. Essa è concomitante al potere che essenzialmente mistifica e dà autorità a ciò che corrompe, per straziare ciò che non riesce a dominare. Chi ha creduto di comprendere che sia l’ordine naturale che quello nostro della psiche fondano ogni sopravvivenza sulla forza, disconosce ogni valore morale, poiché ne è logicamente incompatibile. Essi sono i delinquenti di ogni giorno, dai piccoli predatori fino ai Potenti e ai Grandi della storia, insomma tutti quelli che sono psicologicamente pronti per concepire la pratica e l’addestramento alla violenta morte. E questa è la prima categoria squisitamente umana: i Pastori.

Il potere, per intrinseca natura, non può essere morale, può solo imporla a fine di dominio, nello sforzo di occultare i termini crudi della questione. Tutti gli altri, i dominati, sono condannati a sopravvivere per quotidiani, piccoli compromessi con se stessi e la società, visto che hanno bevuto la favola che la forza è peccato per tutti tranne per chi il peccato combatte. La gente comune, la stragrande maggioranza delle persone vive nella colpevolezza dell’istinto di sopravvivere. Sono gli asserviti: il Gregge.

Chi si domanda se sia mai possibile sfuggire a questa trappola, se lo domanda da millenni; e ha confidato quasi sempre nelle giuste regole. Fior di pensatori, come Rousseau, colposo maestro di bilancia, molto amato padre della nostra falsa democrazia. Ma il suo Contratto Sociale non potrà mai risolvere la questione: esso ammette il sistema della contrapposizione degli interessi che vuol frenare appunto con delle regole. Queste saranno sempre disattese, da alcuni disinvoltamente, dagli altri con interno tormento o incontrando la repressione. Nessuna ribellione risolve il problema alla radice: si resta nello stesso stagno. Ed ecco che nasce il pacifismo e tutte le concezioni, più o meno utopistiche ma importantissime avanguardie, che tentano nuove armonie. Ma neanche questo è storia recente. Questo filone sottilissimo, che ora si va inspessendo forse per necessità impellente, scorre da lontano, passa per La città del sole e il cuore dei costruttori di speranza. Sono la terza categoria umana: i Saggi.

A questo punto devo chiarire che non sono un entusiasta e niente affatto fanatico di qualcosa, nemmeno dell’Esperanto come qualcuno invece crede. Lo trovo però significante, nell’attuale nostro contesto, ed emblematico. Non solo veicola il profondo sentimento della fratellanza, ma per la prima volta la attua in concreto. Gli esperantisti hanno superato, nella loro quotidianità!, razze e credenze, senza alcun problema pratico o mentale. Sono un pacifico popolo di popoli. Un esempio concreto, che trascende la lingua; è qualcosa di più che una lingua: una strategia. L’unico riuscito insegnamento di unificazione senza impero (gli interessi umani non sono contrastanti ma collettivi). Un ribaltamento delle esperienze storiche. Una prima breccia nella stia. Un esempio che i problemi umani sono risolvibili, se ben affrontati.

Non so se si occulta scientemente: la guerra e la fame (mille volte inutilmente rappresentate nelle cause ed effetti dagli artisti, che hanno già detto tutto e non fanno solo spettacolo per sollazzare) non sono situazioni indomabili come la stupidità o la malvagità. Non si risolvono con la pietà, verso cui siamo incanalati, per incontrare la nostra impotenza e fruttificare in rassegnazione. Sono soltanto un problema tecnico, scientifico e organizzativo, da studiare con freddezza. Chi organizza maree di uomini in esercito, cosa non può organizzare?

Perché vi dico queste cose, che alla fine tutti sanno? Perché tutti sanno e nessuno si muove. E quei pochi che lo fanno sono soli (e non dico disperati, perché è gente che non dispera, ed è dura, a prova di sferza, corda e fuoco). Essi vivono il dramma di tutti, ma perfettamente coscienti e senza distogliere lo sguardo. Ecco cosa significa essere in croce! Come se fossero padri addolorati per aver creato mortali.

IL PONTE DELL’ARCOBALENO di Gaetano Lo Castro

“Poscia passò di là dal co del ponte.”

Inferno (XXI, 64)

Una volta c’era un certo Giufà.*

Giunse al porticciolo della baia e guardò le onde ricce e more del mare arrabbiato. Il bambino abbracciò il suo fagottino, che conteneva tutto ciò che possedeva. Egli si sentiva spiato dal buio della sera. Era il suo cuore o il mare a far maggior rumore? Giufà guardò le ombre ciclopiche dietro di sé, da cui potevano sbucar fuori i suoi inseguitori. Invocò con la mente il nome del nonno e gli venne un nodo in gola. Al mondo aveva solo lui.

Il nonno anni addietro lo aveva portato all’orfanotrofio. Aveva giurato a Giufà che un giorno sarebbe tornato a prenderlo, per non lasciarlo mai più. Lo aveva stretto al petto, dicendo che passava lo stretto. Lui lì dentro si trovava male. Non era malmenato, ma nemmeno amato. A Giufà non piaceva giocare con i compagni. Era un bambino timido e solitario, sempre con la mente nelle nuvole. Era molto intelligente, ma gli altri lo credevano cretino, e lo prendevano in giro. Giufà soffriva, ma faceva finta di niente. Aveva un gioco magico e divertente. Per la gente non avevano un vero valore le parole. Esse erano per tutti gusci d’uova, vuoti e inutili. Invece per lui le parole erano perle, belle e preziose. Erano delle cose armoniose con cui giocare. Ogni singola perlina possedeva un suo suono e un proprio colore. Erano palline da incollare in collane colorate e scampanellanti. Così s’isolava e si divertiva a fare e disfare file di sfere di melodiosi e minuscoli arcobaleni. Intanto se ne andavano gli anni, e il nonno non tornava. Finché non ce l’aveva fatta più Giufà, ed era fuggito dall’orfanotrofio per andar a cercarlo.

Il bambino si avvicinò a una barca ormeggiata, sulla quale armeggiava un giovane in jeans e maglietta bianchi, al chiarore di una lampara.

“Per piacere, mi potresti portare dall’altra parte dello stretto?” gli disse Giufà.

“Tu non hai paura di Scilla e Cariddi?” disse fissandolo Angelo, il traghettatore.

I due nomi spaventosi fecero aumentare il rumoreggiare del suo cuore. Però voleva rintracciare a ogni costo il nonno. Il bambino prese dal proprio involto il solo soldino che possedeva e glielo porse.

“Portami al di là.”

“Per pagare si deve prima riuscire a traghettare. E con quei due non si sa mai. Ma speriamo che stasera stiano quieti e non diano guai.”

Angelo aiutò Giufà a salire sulla sua barca, slegò gli ormeggi e salparono. Il mare era furioso fuori della baia. La barca bucava il buio con la lampara. Il traghettatore affrontava le onde remando con abilità.

D’improvviso apparve loro davanti un violento vortice: Cariddi. Catturata dalla sua forza, la barca cominciò a caderci dentro. Il piccolo tentava di tenersi aggrappato alla sponda. Il suo fagottino finì fuori bordo e fu ingoiato dall’ingordo gorgo, gola gigantesca che cercava d’inghiottire pure loro. Angelo lottò contro Cariddi con tutte le sue energie. Finché riuscì a sfuggirgli. Lui e Giufà seguitarono ad attraversare lo stretto tempestoso e tenebroso.

Arrivarono vicino all’altra costa. D’un tratto qualcosa afferrò il piccolo al collo. Giufà gridò. Il giovane colpì col remo il tentacolo che tentava di tirarlo in mare, liberandolo. Ne spuntarono altri, ed emerse un mostro. Un’enorme piovra con tanti tentacoli: Scilla. Quella bestia abbrancò la barca come una conchiglia. Angelo diventò come un demonio. Sferrò con furia colpi di remo a destra e a manca. A lungo lottò contro la piovra. Poi riuscì a sciogliere tutti i tentacoli di Scilla, e lasciarla alle spalle.

Infine furono in porto. Era ormai l’alba. La traversata era durata tutta la notte. Il piccolo passeggero scese a terra. Si girò per ringraziare il traghettatore. Ma Angelo e la sua barca erano spariti.

Si guardò intorno. Vide lì vicino un cimitero. C’erano le vittime della piovra non divorate. Su una tomba vide luccicare qualcosa. Si avvicinò. Appesa alla croce c’era una collana con mezza medaglia. Somigliava a quella che egli portava al collo. Con le mani tremanti la prese e si tolse la sua. Le due metà formavano una medaglia con uno stemma: una testa di Gorgone contornata da tre gambe. Il bambino abbracciò la tomba del nonno e si mise a piangere.

Si mise a piovere. Poi pioggia e lacrime smisero e uscì il sole. Subito sullo stretto si formò un bellissimo arcobaleno. Un arco colorato che collegava le due coste come un ponte sospeso sul mare. Giufà guardò l’arcobaleno e un’idea balenò nella sua mente. Tornò nel porto, prese da una barca una corda e legò l’arcobaleno alla banchina. Salì sull’arco di luce iridata e lo attraversò di corsa passando su Scilla e Cariddi. In pochi minuti fu di nuovo sulla sua isola, nel porticciolo della baia. Saltò giù e ormeggiò l’arcobaleno anche di qua. Lo contemplò molto contento. Adesso il ponte era permanente. Ora c’era nella bella isola del sole il ponte più lungo del mondo. Il bel ponte dell’arcobaleno.

Di colpo si sentì stanco da morire. Salì su una barca, si distese e chiuse gli occhi. Fu come addormentarsi e dopo un po’ svegliarsi. Sentì che la barca si muoveva. Aprì le palpebre e vide un uomo che remava: il nonno! Non anziano e malinconico come se lo ricordava, ma giovane e giocondo. Con gioia Giufà si alzò e lo abbracciò.

“Sono tornato a prenderti e tenerti per sempre con me, come avevo promesso.”

“Nonno, ma ti sei messo pure tu a fare il traghettatore? Dove mi porti?”

Il nonno ridendo riprese a remare con levità nell’aria, navigando veloce nel cielo, traghettando il proprio nipotino nel porto del paradiso.

Nella patria eterna.

* Giufà è un personaggio letterario millenario della cultura popolare siciliana.

A INQUINARE IL MARE NON C’È SOLO LA PLASTICA… di Pietro Greco

L’ambiente marino è inquinato, a livelli di vera e propria emergenza. Ma non c’è solo la plastica: ci sono le polveri, i rumori e la crescente acidificazione delle acque. La vita dei pesci non è affatto facile e, oggi possiamo dire, non è affatto scontata…

Ha fatto rumore, alla fine dello scorso mese di marzo, lo spiaggiamento a Cala Romantica, in Sardegna di una giovane balena incinta: otto metri lei, due metri il feto che portava in pancia. Ma ha fatto rumore, quella balena, anche e soprattutto perché oltre al figlioletto aveva in pancia qualcosa come 22 chilogrammi di plastica. Macro, meso e micro.

La morte del cetaceo ha ricordato a tutti che l’ambiente marino è inquinato, ormai, come e spesso più dell’ambiente terrestre. Non bisogna generalizzare, certo. Ma è altrettanto vero – come documenta un bell’articolo pubblicato nei giorni scorsi da Elizabeth Preston sulla rivista Science – che a inquinare il mare non c’è solo la plastica. Anzi, esiste un vero e proprio insieme crescente di inquinanti di origine antropica che impedisce ai pesci di vedere, di odorare, di sentire e di parlare (nel modo in cui sentono e parlano i pesci).

Questo insieme è costituito da tre tipologie di “smog”: i rumori generati da navi, motoscafi, sottomarini e quant’altro che impediscono ai pesci di sentire e di farsi sentire; l’inquinamento con polveri di ogni genere e tipo (plastiche comprese) che riducono la limpidezza delle acque e impediscono di vedere; la crescente acidificazione delle acque a causa dell’aumento anche in esse della concentrazione di anidride carbonica che altera un po’ tutti i sensi, generando cambiamenti nel cervello.

Purtroppo, occorre aggiungere a tutto ciò il cosiddetto overfishing, ovvero la pesca intensiva realizzata a scala industriale e con un prelievo insostenibile, perché superiore alla capacità di molte specie di pesci di riprodursi.

No, non è facile la vita dei pesci (e dei mammiferi che vivono in acqua) di questi tempi. Ma torniamo al nostro “smog” marino. Si dirà: ma come facciamo a capire cosa avvertono i pesci con i loro cinque sensi? Cosa vedono o non vedono, cosa sentono o non sentono, cosa odorano o non odorano? Certo, non è facile. Ma Elizabeth Preston racconta come molti ecologi marini hanno allestito degli acquari che sono dei veri e propri laboratori dove sperimentare le più diverse condizioni ambientali. E, continuando a studiare il comportamento dei pesci in mare aperto, hanno realizzato alcune scoperte interessanti. Anche se non proprio desiderabili.

I merluzzi, per esempio, comunicano tra di loro emettendo dei suoni. E il rumore di origine antropica li disturba fortemente, finendo per far perdere loro la bussola. In senso letterale, visto che i merluzzi sono specie migranti e hanno bisogno di orientarsi.

Ebbene, Jenni Stanley – ecologa marina in forze al National Oceanic and Atmospheric Administration’s Northeast Fisheries Science Center e alla Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts – ha letteralmente misurato l’impatto del rumore di origine antropica sulla capacità di comunicare dei merluzzi. In genere, questo pesce emette dei suoni che consentono di “parlare” a un suo simile fino a 20 metri di distanza. In presenza di navi, barche e quant’altro il suono dei merluzzi è coperto e la capacità di comunicare si riduce a un solo metro. In pratica, i merluzzi devono essere a contatto per poter comunicare.

Non sono solo i merluzzi, a essere disturbati. Si conoscono, a oggi, almeno 800 specie di pesci che comunicano attraverso il suono. Tutti avrebbero da ridire sui rumori prodotti dall’uomo.

Quanto alle acque poco limpide impediscono, è facile comprenderlo, di usare al meglio la vista e di vedere (o meglio, non vedere) sia le prede che i predatori. E, dunque, sono in grado di modificare la capacità di sopravvivenza di molte specie. Ma non ci sono solo i pericoli. Per gli spinarelli, piccoli pesci che vivono sia in acque dolci che salate, purché limpide, la torbidità causa un problema ancora più serio: disturba i rapporti sessuali. Le femmine e i maschi hanno difficoltà a riconoscersi e, dunque, a riprodursi in condizioni ottimali. Un guaio serio.

Non è certo da meno l’acidificazione delle acque. La crescente diminuzione del pH a causa delle emissioni antropiche di gas serra (noi immettiamo CO2 in atmosfera, ma una parte di questa viene assorbita dai mari che si acidificano) ha molti effetti, la gran parte dei quali sconosciuti, sui pesci. Ma uno ormai è evidente: l’acidità provoca alterazioni nel cervello di molti pesci abbattendo la capacità di sentire e di riconoscere gli odori. Il senso dell’olfatto è forse il mezzo più raffinato per esplorare l’ambiente marino da parte dei pesci. Non a caso gli squali, specie che ha almeno 400 milioni di anni di vita, usano il naso per procurarsi il cibo. Ebbene, l’acidità dell’acqua potrebbe mettere in crisi persino uno squalo.

Certo, non dobbiamo allarmarci più del dovuto. Perché i pesci hanno imparato a esplorare l’ambiente utilizzando tutti i sensi. E se uno viene meno, ecco che ne viene potenziato un altro. È questo che li rende resilienti alle trasformazioni dell’ambiente marino, ma anche lacustre e fluviale. E tuttavia gli attuali cambiamenti dell’ambiente, clima compreso, sono straordinariamente rapidi. E la resilienza sensoriale di molte specie di pesci potrebbe non essere sufficiente a garantire loro la sopravvivenza.

Poiché però la gran parte dei cambiamenti accelerati sono prodotti da noi umani, ecco che noi tutti siamo chiamati a cercare di rendere meno dura la vita dei pesci (e dei mammiferi marini) nelle acque del pianeta.

GIOCOLIERI DELLA TERRA di Ornella Mamone Capria

Troppi giocolieri con guanti, cappelli e virtuosismi vari

l’hanno fatta rimbalzare,

troppi di noi incantati a guardarli,

imitandoli mentre il sapore, l’odore

dell’olio di palma, della soia, della legna da ardere,

di tutto l’inutile commisto a falsa eleganza

uccidevano

alberi, animali, mari, ghiacciai,

troppi di noi a cantare,

senza avvertire i suoni degli esseri a cui eravamo legati

da nessi essenziali, troppi di noi a stimolare l’offerta di un mercato

che ha estratto dalla viscere l’equilibrio di secoli

distruggendo sinergie, sinfonie, simbiosi, molecole giuste che ci avrebbero amati,

troppi di noi a percepire l’obsolescenza programmata

dai grandi

e a buttare gli scarti

là dove muoiono i semi.

Troppi di noi potrebbero tingersi i pensieri di nero petrolio,

di carestie, di guerre, di morte

se non ritroviamo ora dalla terra i colori!

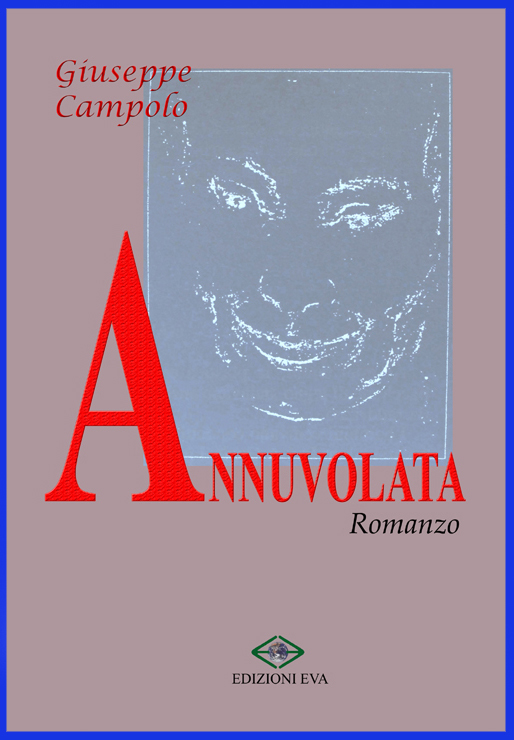

“ANNUVOLATA” romanzo di Giuseppe Campolo – leggi prefazione di Anna Maria Crisafulli Sartori

ORA IN EBOOK

ORA IN EBOOK

“Annuvolata” è un romanzo in cui, con rilevante capacità di visualizzazione, la sbrigliata fantasia dell’autore conduce a straordinari e avvincenti voli in atmosfere surreali.

L’estroso protagonista, avventuroso e geniale, è dotato di alcuni poteri ed è certo di avere “una possente identità”, che non ammette cedimenti o vigliaccherie e, d’altra parte, lo fa sentire titolare di molti diritti. Esercita su ogni evento che lo riguardi il suo senso critico, si interroga e si studia nel profondo offrendo al lettore non pochi sprazzi di saggezza e simpatiche e sempre originali considerazioni condite di un sano umorismo. Nulla gli sfugge, infatti, sia quando si muove nella realtà quotidiana e si ferma ad osservare la natura o a indagare sui comportamenti degli uomini, sia quando si tuffa con voluttà nella dimensione onirica o si immerge nell’esperienza ascetica. Divenuto ormai “pescatore del cielo”, “salpa” in “acqua metafisica”. Negli ultimi capitoli provoca consapevolmente un fenomeno di dimensione planetaria, percepito dai mortali erroneamente inquietante. Esempio unico in letteratura, e non soltanto perché questa volta l’attore è terrestre, ma per la modalità e la causa fisica e motivazionale scatenante e per il suo sostanziale benefico effetto, tale da trasmutare l’umanità.

Colpisce in queste pagine, assai spesso divertenti, la qualità della scrittura, una scrittura della quale il narratore-protagonista dichiara di non conoscere il fine, mentre il lettore attento può facilmente individuarlo nel piacere, o addirittura nell’esigenza, di narrare inseguendo le ardite esplorazioni del pensiero e facendo del significante un attraente e, dunque, fondamentale strumento di comunicazione.

Una prosa elegante, dall’andamento serrato e fluido, nella quale la scelta lessicale si fonda sul rigore e sulla proprietà di un linguaggio costantemente arricchito da aggettivi, che si legano armoniosamente ai sostantivi, nella solida architettura di un periodare ineccepibile.

Gradevoli, poi, nella loro levità, le metafore disseminate nelle pagine; esse conferiscono al discorso dignità d’arte, purificandolo da ogni volgarità. Bisogna, infine, riconoscere all’autore la capacità di “dipingere” immagini pregnanti che vanno apprezzate per la nitidezza della rappresentazione di stati d’animo e per l’essenzialità dell’espressione decisamente poetica.

Anna Maria Crisafulli Sartori

“Soledad Montero: La strega” è un romanzo in cui l’autore, Giuseppe Campolo, editor nel romanzo che si sigla G.C., si va personaggio per creare l’Autore, Soledad Montero, che dunque scrive un romanzo per deliziare il suo amante, la quale relazione è anche ben narr![]() ata e intersecata con il romanzo che lei inventa.

ata e intersecata con il romanzo che lei inventa.

PREMIO “ELIO VITTORINI” 16 dicembre 1989

Giuseppe Campolo – «Soledad Montero: La strega» – Romanzo

Con stile originale e moderno l’autore riesce a farci entrare nella complessità del “suo sentire” svelandoci aspetti insoliti ed affascinanti del divenire mentale.

Parole e logica si legano attorno a un filo narrativo che sta al limite tra realtà e magia, tra linearità e contraddittorietà, tra prosa e poesia.

Egli manifesta sottile compiacenza di creare contenuti nuovi ed autentici, che si dilatano nell’uso ricercato del vocabolario che dà corposità alla verbalizzazione tra i personaggi e, nel contempo, sfugge a qualsiasi delimitazione o definizione, in quanto le parole sono di per sé evocatrici di immagine su immagini.

La Giuria della Sezione Narrativa

![]()

![]()

Proposta di Legge sull’Esperanto

![]()

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3435

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BARBIERI

Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e altre disposizioni per la difesa della diversità linguistico-culturale e per l’affermazione di valori di pace, democrazia e progresso attraverso la promozione e l’insegnamento della lingua internazionale esperanto

Presentata il 28 aprile 2010

Onorevoli Colleghi! — Oggi, nel contesto di europeizzazione in cui stiamo vivendo, il problema linguistico si fa sempre più sentire.

Da un po’ di tempo si accendono e si susseguono dibattiti sul problema delle lingue di lavoro negli organismi dell’Unione europea e, quantunque sembri che questo sia un problema esclusivo di Bruxelles, esso, al contrario, ci riguarda direttamente.

In quei palazzi si va delineando un’Europa in cui la lingua di lavoro è quella di una nazione o di un gruppo di nazioni, lingue che vanno apprezzate per i loro valori storici e culturali ma che non dobbiamo e non possiamo accettare come «superlingue», non avendo esse qualità e meriti culturali o espressivi superiori alle altre.

La lingua costituisce un completamento necessario della personalità degli individui e dei popoli ed è determinante per farli sentire effettivamente partecipi di una comunità (vedi curdi, israeliani, rom e altri).

Rispettare la lingua significa rispettare i suoi parlanti, come è sancito dai trattati internazionali.

Sappiamo che la conoscenza di una lingua dà maggiore potere a chi la padroneggia meglio, ma dobbiamo evidenziare che l’apprendimento scolastico non mette mai il discente alla pari – per fluidità di linguaggio e per capacità espressiva – con chi quella lingua l’ha appresa dalla nascita.

Alcune persone sono particolarmente dotate per l’apprendimento delle lingue, ma per la grande maggioranza per arrivare a conoscere una lingua etnica alla stregua dei nativi, portandosi sullo stesso piano di competitività, è necessario impegnare una buona fetta di quel capitale limitato che è la vita.

Tale lingua diventa quindi distruttiva, poiché per recuperare il capitale di tempo e di denaro

investito si tende inconsciamente a utilizzarla il più possibile, anche quando non necessario, sostituendola alla lingua materna.

Già oggi alcune «superlingue», subdolamente imposte nella pratica, ci colonizzano portando a una discriminazione di fatto tra i cittadini europei e al parziale disinteresse per la propria cultura.

Non dimentichiamo che la lingua influenza anche il modo di pensare e quindi il modo di creare; ne deriva l’importanza che ha per la collettività la preservazione di tutte le lingue. La lingua, del resto, non ha valenze solo culturali e sociali, ma anche importanti risvolti economici. Siamo consci che il sistema multilinguistico adottato a Bruxelles è costosissimo e paralizzante. Infatti per rendere possibile i dibattiti diretti si fa ricorso ad alcune cosiddette «lingue di lavoro», a scapito dei parlanti delle altre lingue. Quantunque l’Italia sia stata tra i fondatori dell’Unione europea, la sua lingua, per la legge dei numeri, data la sua scarsa presenza nel piano globale indipendentemente dalle sue qualità, rischia l’emarginazione, e noi italiani con essa.

Basta dare un’occhiata alla modulistica che arriva da Bruxelles o vedere in quali lingue possono essere presentate le richieste di brevetti o di finanziamenti europei. In particolare nei brevetti ricordiamo che è la sfumatura della parola che li rende rivendicabili oppure no. C’è poi l’ipocrisia della Commissione europea che con firma del Capo unità – politica delle lingue – scrive che «si è scelto di non puntare su un’unica lingua comune, ma di promuovere il multilinguismo con l’apprendimento di almeno due delle lingue dei vicini oltre alla propria lingua materna». In questo modo si nega a parole ciò che viene fatto in pratica, altrimenti come potrò mai io, italiano che ho imparato le lingue dei miei vicini francese, tedesco, sloveno e albanese, colloquiare con uno spagnolo o con un inglese e dichiararmi cittadino appartenente alla stessa comunità?

Dunque si lascia fare alla tendenza attuale, più o meno guidata, di privilegiare l’uso di alcune lingue, sostenendo tale scelta con l’effettivo uso che di queste lingue si fa nei rapporti internazionali.

È innegabile che tale pratica di ufficializzazione, camuffata come semplice lingua di lavoro,

mantiene comunque l’effetto distruttivo sulle altre lingue europee ridotte al ruolo di dialetti.

E non si può non considerare l’immeritato vantaggio concesso a milioni di cittadini i quali,

ricevendo uno status di privilegio per nascita, umilierebbero ogni altro popolo e porrebbero fin dalla nascita gli altri cittadini in stato di vassallaggio.

Una lingua nazionale è connaturata con il carattere, la storia e le tradizioni di un popolo. Essa tende, insieme al popolo, a evolversi in forma autonoma e quindi a trasformarsi; risulta pertanto impensabile condizionarne l’evoluzione per assicurare quella regolarità guidata nel tempo e nello spazio che è essenziale per essere effettivamente internazionale. Occorre domandarsi se questa è l’unica strada possibile o se ci sono altre soluzioni, forse migliori.

C’è chi propone l’adozione, per la funzione di lingua ausiliaria internazionale, di una lingua

classica «morta», ma come è possibile adattarla alle esigenze espressive moderne senza snaturarne la struttura?

Mentre è vero che non ci si può rassegnare a un ingiusto ruolo di inferiorità e che non possiamo impegnarci in un perdente confronto di forze, possiamo, però, prendere in considerazione e appoggiare un’alternativa semplice, non impositiva, gradualmente introducibile, consistente nell’ufficializzare l’equiparazione alle attuali lingue di lavoro di una vera lingua transnazionale, non etnica, economica e moderna, alla portata di tutti, che svolga una funzione riequilibratrice sulle lingue cosiddette «forti», restituendo alle lingue oggi diventate di «serie B» o «di serie C» la pari dignità cui hanno pieno diritto.

Così si può difendere con successo, senza levate di scudi, la lingua italiana, oltre al

multilinguismo solo pubblicizzato dell’Unione europea.

Riteniamo che solo in questo modo indiretto si possa difendere il patrimonio di lingua e di

pensiero dei nostri padri: informando e introducendo, dopo avere diffuso le informazioni necessarie, l’insegnamento libero di una lingua internazionale neutrale, senza contrapposizioni alla situazione presente.

La funzione riequilibratrice si avvierà autonomamente quando i cittadini saranno in grado di rendersi conto che la definizione di «lingua internazionale» è oggi data erroneamente a lingue etniche nazionali impiegate in campo sopranazionale.

Infatti se il principio del plurilinguismo è garanzia della salvaguardia delle diversità culturali,

affinché sia concreto, esso ha bisogno di appoggiarsi su una lingua comune basata sulla reciprocità.

Ovviamente la lingua internazionale deve essere, oltre che neutrale, anche razionale, cioè

moderna, con difficoltà di apprendimento ridotte perché priva delle specificità di ogni lingua etnica.

Un’assenza di specificità che faciliterebbe l’apprendimento anche da parte di un pubblico di non alta scolarizzazione. Una lingua le cui caratteristiche si adattino al meglio ai moderni mezzi multimediali di studio, permettendo così la sua rapida diffusione e che, principalmente, non sia distruttiva (glottofagica) del patrimonio linguistico esistente.

Una tale lingua, collaudata da più di cento anni di uso in tutto il mondo, l’abbiamo individuata nella lingua pianificata chiamata esperanto. L’esperanto è una lingua ausiliare non colonizzante perché, richiedendo un modesto tempo di apprendimento, non stimola quell’inconscia necessità di essere usata quando non serve, cioè fuori dai rapporti internazionali.

L’esperanto è l’unico idioma, tra le centinaia di progetti e di tentativi di lingua internazionale,

che sia diventato lingua viva, parlata da persone viventi in tutti i continenti, il che ha contribuito a creare anche una sua letteratura autonoma.

L’esperanto è l’unico progetto che abbia superato le difficoltà determinate da due guerre e da periodi di regimi nazionalistici che hanno cercato di soffocarlo.

Il vantaggio dell’esperanto risiede principalmente nel fatto che rispetta il discente maggiormente di qualsiasi altra lingua, perché anziché riempirlo di difficoltà, umiliandolo, l’esperanto si adatta all’istinto naturale dell’uomo che generalizza le regole e le strutture grammaticali. In questo modo, dopo il periodo iniziale, si entra in confidenza con la lingua sentendosi ben presto a proprio agio.

L’esperanto è una lingua scritta con l’alfabeto latino, con struttura flessivo-agglutinante, a

fonetica univoca, con sole sedici regole grammaticali fondamentali, prive di eccezioni. Il lessico è formato da radici scelte tra quelle ricorrenti con maggiore frequenza nelle lingue classiche e moderne, delle quali costituisce così una felice sintesi.

L’uso di prefissi e di suffissi, con significato determinante e costante, consente la facile

formazione di un’ampia gamma di parole derivate, atte a esprimere ogni sfumatura del pensiero, con perfetta adesione al concetto da manifestare e con sforzo mnemonico ridotto.

Una dichiarazione di 27 membri dell’Accademia francese delle scienze definì l’esperanto un capolavoro di logica e di semplicità; queste caratteristiche, oltre alla neutralità, sono infatti essenziali affinché una lingua possa dirsi atta al ruolo di lingua transnazionale.

L’esperanto si può efficacemente imparare tramite i computer, oltre a essere facilmente

accessibile per la sua struttura ai popoli di qualsiasi gruppo linguistico e agli individui di ogni grado culturale.

È importante notare che esso manifesta una notevole efficacia propedeutica per l’apprendimento di altre discipline e, particolarmente, delle lingue straniere, per via della sua struttura grammaticale e della sua logicità.

Nonostante le riserve, i pregiudizi, la disattenzione e, peggio, la disinformazione non sempre serena, che ne frenano l’espansione, l’esperanto può già contare su innumerevoli gruppi e centri didattici sparsi in ogni parte del pianeta, su una fiorente produzione letteraria e scientifica (40.000 titoli solo alla Biblioteca nazionale britannica e, per l’Italia, oltre 6.000 titoli presso l’Archivio di Stato, nel Castello Malaspina di Massa Carrara). In diverse università, come quella di Paderborn in Germania, di Budapest in Ungheria e di Torino, nonché nell’accademia internazionale delle scienze, con sede nella Repubblica di San Marino, l’esperantologia è una materia curricolare e la lingua è impiegata per lezioni, esami, tesi di laurea e documentazione d’archivio e di segreteria.

L’uso dell’esperanto in compact disk, opuscoli turistici, cataloghi e prospetti commerciali, su internet e in radio è in continuo aumento.

Ciò nonostante c’è chi afferma che l’esperanto «non ha cultura». Ma perché una lingua che si pone come ponte tra le culture dei vari popoli deve obbligatoriamente averne una propria? Non sarebbe sufficiente che possa recepire ed esprimere tutte le sfumature del nostro pensiero?

L’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha riconosciuto più volte il fattivo ruolo svolto dall’esperanto negli scambi culturali, tra le nazioni, attribuendo all’Associazione mondiale per l’esperanto (UEA) lo status di membro consultivo. L’UEA si articola in associazioni nazionali aderenti e dispone di una rete di oltre 3.500 delegati presenti in ogni parte del mondo. Valutando queste considerazioni, chiediamo di istituire l’insegnamento dell’esperanto e il suo utilizzo in parallelo alle attuali lingue di lavoro usate nella segnaletica stradale e turistica e nei documenti internazionali, quali passaporti, patenti eccetera, perché solo indirettamente, con questo mezzo, possiamo costituire un baluardo naturale per la sopravvivenza e per la difesa della parità linguistica e culturale di tutti a cominciare da quella italiana, riscattandola così dall’attuale cieco servilismo.

Con la presente proposta di legge, come è evidente dal testo proposto e dalla presente relazione, l’insegnamento e l’uso dell’esperanto non vengono a sostituire quelli delle lingue straniere, ma si affiancano agli insegnamenti linguistici già ammessi nella scuola, come già avviene, ad esempio, in Ungheria fin dal 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea o della lingua internazionale esperanto».

2. L’insegnamento della lingua internazionale esperanto è istituito altresì nelle scuole e negli istituti appartenenti al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, ovvero del secondo ciclo, il cui piano di studi prevede l’insegnamento di almeno due lingue straniere.

3. L’insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito secondo gli obiettivi nazionali generali e specifici di apprendimento e gli orari stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con le modalità previste per la seconda lingua straniera.

Art. 2.

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eventualmente avvalendosi di associazioni e di organizzazioni interessate e competenti, cura l’informazione e la sensibilizzazione circa le motivazioni in favore della scelta della lingua internazionale esperanto e promuove altresì intese di collaborazione internazionale ai fini della diffusione educativa dell’insegnamento della lingua internazionale esperanto, in particolare nei Paesi membri dell’Unione europea.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti i titoli validi per l’ammissione ai corsi di abilitazione previsti per l’insegnamento della lingua e della letteratura esperanto, nonché le relative classi di concorso.

2. Nell’ambito dell’autonomia didattica degli atenei, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, le singole università possono includere negli ordinamenti dei loro corsi di studio l’insegnamento delle lingue internazionali ausiliarie, con particolare riguardo all’esperanto, tra le attività formative affini o integrative a quelle di base di cui al comma 5 dell’articolo 10 del medesimo regolamento nell’ambito delle classi di laurea e di laurea magistrale.

3. Previa costituzione di un apposito settore scientifico disciplinare da inserire

nell’elenco di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000, l’insegnamento delle lingue di cui al comma 2 del presente articolo può essere incluso anche tra gli obiettivi e le attività formative qualificanti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

4.Nelle more dell’attuazione della disciplina prevista dalla presente legge, per fare fronte all’esigenza dell’insegnamento della lingua internazionale esperanto, tale insegnamento può essere affidato a docenti di ruolo in possesso di un attestato di formazione rilasciato da organizzazioni competenti oppure, temporaneamente, a personale docente esterno:

a) in possesso di diploma di laurea, preferibilmente in lingue, e dell’attestato di formazione di cui all’alinea;

b) cultore della lingua internazionale esperanto.

Art. 4.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro

per l’anno 2010, in 5 milioni di euro per l’anno 2011 e in 10 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell’accisa sui tabacchi lavorati stabilite dall’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di assicurare maggiori entrate in misura corrispondente agli oneri indicati per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.